ぶしつけですが、細かいノウハウの前に、スイングトレードは栽培と同じだということを認識しておいてください。

植物や果物は適切な時期に採取せずほっておくと熟れすぎたり、鳥に食べられてしまいますよね。

これでは、せっかく時間をかけて投資した意味がありませんね。

其の上で、以下の内容を把握してみてください。

私自身、個別株売買において、実はどの銘柄を買うかよりも最初に学ぶべきなのが、売買タイミングだということを米株投資を始めて2年後にやっと気がつきました。。

なぜなら、銘柄が良くてもマーケットが悪ければ株価は下がるからです。

銘柄で明暗が分かれるのは、底値圏やレンジ相場になってからなんです。

木(ミクロ)だけみていて森(マクロ)が見えていないと危険だね

トレードは順張りが基本ですが、まずはマクロを把握してからタイミングを見極められたときだけ行動したいですね。

逆に、マクロにビビッてミクロを見なかったり買えないのも注意だね

好材料で上がっても、逆に押し目で下がっていても、ビビって買えないのはあるあるですねw

周知の事実ですが、株式投資というのは、お金がお金を生む世界です。つまり、より巨大な資金を持っている方が圧倒的に有利になります。

そして、よりその巨大なお金を持っているのが、機関投資家(ヘッジファンド)でクジラ、個人投資家はコバンザメや小魚なのです。

言うは易し、最もシンプルにして困難なのが、機関投資家の動向を予測して乗っかっていくことです。我々個人投資家の最大の強みである、「機敏性」を生かしていくことが大切だと考えています。

このクジラの動向を見誤ると、いくらピカピカ銘柄でもしばらく我慢の時間が続き、とくにスイングトレードにおいては、損が大きくなったり他の銘柄に投資できない機会損失になったりしてしまいます。

下のチャートは、バブルの段階の基本原則を見える化したものです。言い換えればバブルというのは、実際の経済発展(図の青線)に対して、集団的な熱狂や悲観によって生まれるボラティリティのことです。

これがなければ、チャートに波は生まれず、決算内容によって株価は階段状の形状になるはずです。

バブルの段階

高値掴みを避けるには市場に参加する大衆や機関投資家(ヘッジファンド)などのクジラが何を考えてているのか、それを紐解く必要があります。

カップウィズハンドルは、今がどのステージにあるかで機能する可能性が全然違います。バブル頂点で生まれる(図のパブリック)のものはダブルトップになってしまうことも。

しかし、現状の米国株は、インフレが落ち着いてきていて経済が強く、金利もどこかで下がるという株高材料により、このまま高値圏をキープし続ける可能性もありますが、過熱感が行き過ぎている状態が続くと、不況の「ふ」の字が出たときに、どこかのタイミングで必ず冷やすための調整が来ます。

上昇相場ではここが買い増しポイントになります。

えー、じゃあ、わたしたち一般庶民である情報弱者はどうすればいいの?

どうなるかなんて経済アナリストや機関投資家でも誰にも分からないんで、ポジショントークに振り回されないように意識することが健全です。

トレードで長期的に上手く波乗りしていくためには、シンプルに2つの観点の徹底が必要になると考えています。

1)大局観(森、マクロ)

2)個別株の動向(木、ミクロ)

実際に株価へ影響する度合いとしては、「大局観(森)>個別株の動向(木)」となり、マーケットが悪ければ、個別株の事業や収益が好調でも株価は下がる方向に圧力を受けます。

例えば、NVIDIA(NVDA)の主力製品であるH100というGPUは、AIの波を受け2023年の50万台から2024年には150~200万台に増加する(引用:英ファイナンシャルタイムズ)予定で増収するのは間違いないですが、これでもマーケットが悪ければ、株価は上昇に苦しむことになるでしょう。

オニール流で「高値ブレイクで買う」というのは、バブルの段階図のInstitutional investors:大口投資家のタイミングのことを言っていて、バブル期のことではないんです。

順に説明します。

大局観(森)

大局観では、次の視点をまんべんなく得ることが重要です。

- お金の流れを左右するニュース

- 循環サイクル

- 市場株価が割高か割安か

- アノマリー

お金の流れを左右するニュース

「風が吹けば桶屋が儲かる」や「バタフライ・エフェクト」のように物事は関連づいています。

例えば、常時確認すべきなのは、金利やFRBのFOMCなど、金融緩和や経済成長などの情報です。

- 長期金利(US10y)が急な上昇を繰り返していないか?

- 景気動向↓

- CPI(消費者物価指数)

- PCE(米国の個人消費支出)ーGDPの先行指標

- 各社、各セクターの決算

2021年の株高

2021年8月時点では次のことがリスクにとなっていました。

- 経済再開

- ワクチン接種率

- 感染率の減少

- 雇用の全回復

- コアCPE(米FRBがインフレ指標として重視)

- テーパリングの動向

- 中国政府の意向

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 長期 | |

|---|---|---|---|---|

| 実質GDP成長率 | +7.0% | +3.3% | +2.4% | +1.8% |

| 失業率 | 4.5% | 3.8% | 3.5% | 4.0% |

| PCEインフレ率 | +3.4% | +2.1% | +2.2% | +2.0% |

これまで(2020年2月〜2021年7月)

コロナショック後の主だったイベント・ニュースは以下になります。

| 時期 | ニュース | 株価イベント |

|---|---|---|

| 2020/2 | コロナショック | 全体暴落 |

| 2020/3 | FRB金融緩和 (ゼロ金利) | 全体上昇 在宅、ネット株高騰 |

| 2020/4 | 給付金$1200 | 全体上昇 |

| ↑ | 中小企業救済策 | 全体上昇 |

| 2020/9 | レイバーデー | 全体急落 |

| 2020/10 | 米大統領選前 | 全体下落 |

| 2020/11 | 年末相場 | 全体上昇 |

| 2020/12 | 給付金$600 | 小型株急上昇 |

| 2021/1 | バイデン就任式 | 全体調整 |

| 2021/2 | コロナワクチン出荷開始 | リア充株上昇 |

| ↑ | ↑ | テック株下落 |

| 2020/2 | 長期金利の急上昇 | 全体急落 |

| 2021/3 | 経済対策法案約200兆円 | 小型株以外の上昇 |

| 給付金$1400など | – | |

| 2021/5 | Sell in May | Nasdaq、小型下落 |

| 2021/7 | コロナワクチン鈍化 | 素材、リア充、小型株下落 |

| ↑ | ↑ | ネット株、GAFAM上昇 |

| ↑ | 長期金利の下落 | 全体上昇 |

| ↑ | 中国政府による抑制 | 中国株(本土、ADR)暴落 |

| 2021/8/6 | 雇用統計発表 | |

| 2021/9/3 | 雇用統計発表 | |

| 2021/9初 | 緩和縮小着手の発表 | |

| 〜2021/10 | テーパリング可能性 (金融緩和の縮小) |

下のチャートは、SP&500、ダウ平均、NASDAQ、ラッセル2000の各指数の下落(グレー部)タイミングをコロナショック後からの短期で比較したものになります。

それぞれ固有の下落はあるものの、全体的に下落するパターンが多いことが分かります。

これから(2021年9月〜)

2021年9月現在では、次の5つが米国株投資リスクとなっています。

不透明感だらけのため急落するリスクの方が高いのに値頃感から強気に買い向かうのは、早すぎると言えます。

- ①企業業績の悪化(強い)

- ②長期金利の上昇(強い)

- ③テーパー開始

- ④連邦債務上限引き上げ問題(10月デフォルト懸念)

- ⑤中国恒大集団

また、仮想通貨がギクシャクしています。

ステーブルコインのリスクに関する論文が今週発表されるのを待っているためで、仮想通貨の下げは相場のあやではなく、システム的な問題なので真剣に受けとめる必要があります。

2021年9月の相場がギクシャクしていた理由byじっちゃま

じっちゃま(YoutubeLive2021/10/3)によると、9月に株が安かった主因は次のように説明されています。

①長期金利の上昇

②企業業績予想の悪化

*中国恒大集団や米国連邦債務上限引き上げ問題が主要因ではない。

これは株式のバリュエーションに影響を与える二大要因である金利と企業業績の両方が良くないということを意味しています。

企業業績の暗転の仕方が、2000年のドットコムバブル崩壊時と酷似している。

(YoutubeLive2021/10/3)

- 設備投資がなんか変

- パッタリと注文が止まる

- マージンが縮小

- ガイダンスが下方修正

- 次々に悪い決算を出す企業が続出

- しかし株価は上昇

つまり、それぞれの相場時には下記のように株価支援材料がありました。それが、今はないということになります。

| 金利 | 業績 | |

|---|---|---|

| 金融相場 | ○ | × |

| 業績相場 | × | ○ |

| 現在 | × | × |

BBBY や NIKE など比較的よく経営されている企業のガイダンスが悪い。これはドットコムバブル崩壊時の利益警告の殺到と酷似。これから業績相場に移行していくのに企業業績が悪化している。そんな時に株は買えない。(YoutubeLive2021/10/3)

債券大暴落するシナリオ

仮に

- インフラ法案通過

- 連邦債務上限引き上げ通過

- 3.5兆円追加法案成立

したら債券大暴落すると思う。そうなったら例えばGAFAなどのハイテク株は首根っこを切られて血みどろになると思う。

(YoutubeLive2021/10/3)

10月の相場について

債券市場が底入れしない限り株式市場のギクシャクは続くと思う。

10月(特に前半)も引き続き相場は苦しい展開になると予想される。

まだ買いの局面では全然ない。今年はまだこれからスパーンとやられるリスクがある。

(YoutubeLive2021/10/3)

テーパリングについて

9月21~22日の2日間にわたって、このFOMCが開催され、ミーティングの後に声明文が発表されました。

今回の声明文の中ではテーパリング(債券買い入れプログラムの縮小)に関して初めて言及がありました。

- 経済は雇用の最大化と物価の安定という二つの目標に向けて進捗(しんちょく)している

- 買い入れ額を減らすことは近々正当化できる

- 来年の半ばまでにテーパリングは完了する

- テーパリングの完了は、その後、自動的に利上げへと移行するわけではない

- FRBのメンバーの大半は、2023年には利上げが開始されると予想

| 時期 | ニュース | 株価指数イベント |

|---|---|---|

| 2021/9/21-22 | 緩和縮小着手の発表 | 反応なし (織込み済) |

| 2021/11?〜 | テーパリング開始 (金融緩和の縮小) | 下落? |

2023~2024年

調整年となったパフォーマンスが悪かった2022年と打って変わって、2023年は株高・円安の年になりナスダックは2023年内に、S&P500は2024年1月に最高値を更新ATHしました。

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|

| QQQ(NASDAQ) | +27.4% | -32.6% | +54.9% | ? |

| SPY(US Largecap) | +28.7% | -18.2% | +26.2% | ? |

| ビットコイン(BTC) | +66% | -65.5% | +155.8% | ? |

| GLD(ゴールド) | -4.2% | -0.8% | +12.7% | ? |

相場のセオリー(循環サイクル)

景気とマーケットのサイクル

マーケット(株価)基本的に、景気を先どる形で形成され、波を打ったように推移していきます。米国マーケット(SP500やNASDAQなど)はこの波が、右肩上がりになっているのが特徴です。

米国のセクター(業界)は11に分けられていますが、この波の状態でそれぞれ強さを示すセクターが入れ替わることをセクター・ローテーションと言います。

具体的なサイクルとセクターの関係は下図の通りです。

- 好景気はグロース株(注目テクノロジー)が強い

- 不景気はバリュー株(ヘルスケア・生活必需品)・安全株(金融・公共事業)が強い

相場サイクル

株式相場には、必ず次のように相場が循環している(循環相場)と言われています。

- 金融相場

- 業績相場

- 逆金融相場

- 逆業績相場

じっちゃまによると、コロナショック後のFRBによるお金ジャブジャブ状態が「金融相場」、2021年3月ごろから7月現在は業績相場に位置しています。

景気と金利サイクル

「株式市場のなかに投資されているお金には上限がある」ことを考えると、株価を左右する景気と金利の2大要素によって、次々に他のセクターへローテーションが起こります。

長期投資ではサイクルが戻ってくるまでホールドしておけば良いですが、短中期投資では景気循環サイクルに合わせて乗り換えていくことでパフォーマンスを向上させることができます。

オニール本によれば、次のようなサイクル循環法則があります。

- 強気相場も弱気相場もそう簡単に終わらない

(通常は、2〜3回ほど予測しずらい動きをしながら株価が上下し切り替わっていく) - 弱気相場の終わりは通常、景気が下向きの時にやってくる(織り込み習性があるから)

- 悪いニュースばかりで市場が不安を感じるときに限って市場は上昇する傾向にある

- 強気相場の終わりも通常、不景気が始まる前に天井を打って下向きに転じる

- 弱気相場ではマーケット全体が全体が後退するなかで、利益を伸ばし続けている銘柄と株価に剥離が生まれる。

- 強気相場での初期段階では若い成長株が2サイクルほど支配する。

- 製鉄、化学、製紙、合成ゴム、自動車、機械、住宅などの景気循環の傾向が強い基幹産業に属する銘柄(シクリカル株)は、強気相場が訪れても初期段階での回復が遅れる。

- 資本財(インターネットやインフラ)関連も相場の最終段階で遅れて動き始める。

- その後、相場の中心は景気敏感(シクリカル)株や下落から上昇に転じた銘柄→新たに力をつけ始めた銘柄に移っていく。

- 過去の大化け銘柄のうち、3/4は成長株、1/4は景気敏感(シクリカル)株や企業再生株。

企業再生株の例は、1994年IBM、2003年のアップルなど

ソース元:オニールの成長株発掘法

長期金利(米10年債利回り)の注意点

長期金利(米10年債利回り)は、債権や株式と逆相関の関係にあります。次のように急激に長期金利が動くパターンでは特にグロース株が暴落する可能性があるため、注意すべきです。

2021年3月の何を買っても儲からない相場のように、業績が良くても株価が下がるマルチプル・コントラクション(Multiple Contraction)が起きることが挙げられます。

マルチプルとはPER(株価収益率)のことです。一般的に急成長している企業の株は高いPERで取引されていることが多いですが、低成長率の企業の株のPERは低くなります。

- マルチプル・エクスパンション(Multiple Expansion)=ある銘柄のPERがどんどんと高くなっていく状況

- マルチプル・コントラクション=ある銘柄のPERがどんどん低くなっていく状況

市場全体(S&P500)のPERを確認することで、現在がどちらの方向へ動いているかが確認できます。

マルチプル・コントラクションが起きるパターンで多いのは、長期金利の変化率が急激だったことを恐れて投資家がリスクオフになることです。

ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク(NSI)は、今後の金利の動向を次のように予測しています。

| 2022年 | 資産購入の漸減が開始 |

| 2023年 | 2回(4-6月期、10-12月期) の政策金利の引き上げ |

市場株価が割高か割安か(EPS)

過去10年間のS&P500平均PERは16.2倍なので現在の21.4倍というのは割高な水準です。

しかし、米国10yrBondが1.28%と低水準、今期は前年同期比+70%前後の四半期EPS成長率が出ていることなどを考え合わせると割高なバリュエーションも鼻をつまんでなんとか堪えることができる水準であると考えられます。(じっちゃま記事より引用)

じっちゃまによると、現在の米国株と1986年の日本のバブル経済との類似点として「新人類相場」が挙げられるそうです。正にロビンフッダーやWSB(ウォール・ストリート・ベッツ)、Redditのことです。

しかし、日本のバブル崩壊時は約70倍ものPERをつけていたので、バブルのスケールが全然違うため、現在のPER22倍の米国株が日本のバブル崩壊後のように、下落後低迷を続けるとは考えにくいと説明されていました。(Youtube Live 2021/7/6)

アノマリー

アノマリーでは、下記のようなものがあります。詳しくはこちらのページでまとめています。

- 過去16カ月、10%超下落する局面が起きていない(S&P500指数)

- 2020/11以降は5%調整もない(S&P500指数)

- 19/6末時点に比べ5割高い水準(S&P500指数)

- 純利益は15%しか増えていない為、残りの株価上昇は豊富な流動性によるPER切り上げによる

- 世界の流動性供給の8割を占めるFRBの緩和姿勢が続く限り、実体経済離れの株高は長引く可能性も

3つの株式相場とオニール的推奨ポジションについて

その上でそれぞれの相場で次のように動くことで資産を伸ばすと同時に、資金を守ることが大切になります。

- Comfirmed uptrend (明確な上昇トレンド)

PFの80〜100%を積極的に投資する

利益確定:+20%

損切り:-8%

大化け株の可能性:3週間で+20%になったらあと8週間は保有 - Untrend under pressure(売り圧力中の上昇トレンド)← 2021年10月相場

新規に投資する銘柄基準を厳格にする。絞る。

持ち株の売却によりPFの現金比率を30〜60%程度まで増やせるように動く

(調子の悪い銘柄から先に売却)

利益確定:+10〜15%

損切り:-3〜-5% - Market in correction(調整入りした株式相場)

PFの現金比率を100%に近づける

転換が起こった後では遅く、変化の兆しを見つけ先行投資もしくはポジションの整理をしておきたい

が、オニール本によると景気循環サイクルは明確に切り替わるものではないため、同時に景気を反映する経済指標を見て株の売買の時期を決めるのは、お粗末なやり方でお勧めできないとのことです。

*PF=ポートフォリオ

ソース元:オニールの成長株発掘法

売買タイミング(木)

投資家のバイブル本である「オニールの成長株発掘法」を参考に売買タイミングについてまとめました。

買いタイミングについては、下の記事で解説しています。

買っちゃいけないタイミングについては、下の記事で解説しています。

ホールドについては、下の記事で解説しています。

売りのタイミングについては、下の4つの記事で網羅しています。

買いタイミングについては、下の記事で解説しています。

買っちゃいけないタイミングについては、下の記事で解説しています。

ホールドについては、下の記事で解説しています。

売りのタイミングについては、下の4つの記事で網羅しています。

そのほかチャート分析法

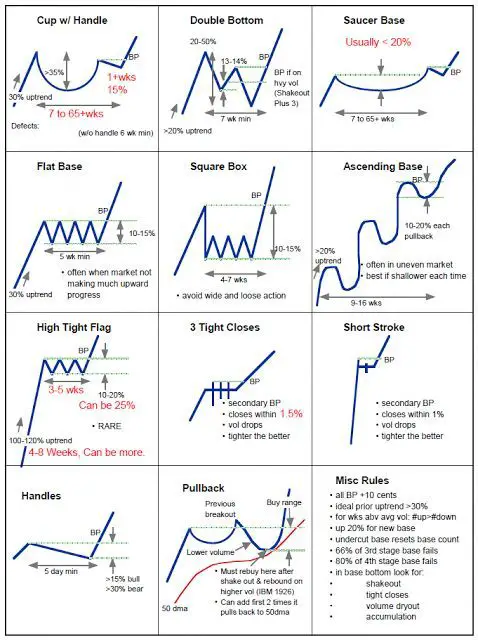

チャートパターンによる売買タイミングについては、以下のポストを翻訳しました。

Trading Patterns Cheat Sheet

Posted By: Steve Burnson: June 15, 2020

金融市場における売買パターンは、トレーダーや投資家が異なる時間軸でポジションを売買する行動によって生み出されます。

ここでは、買い手と売り手の行動によって出現するさまざまな種類のパターンを紹介します。

- 買い手と売り手はどのような取引においても常に対等であり、どのような価格水準で出会うかによって変化します。

- トレンドラインは、トレンドの中で買い手と売り手によって作られた垂直または水平の抵抗線または支持線で、安値、高値、または価格帯を形成します。

- ある価格レベルで買い手が継続して入ってくると、レンジ内の重要なサポートレベルになります。

- 売り手が継続的に退場する価格レベルでは、レンジ内の重要な抵抗レベルが表示されます。

- 価格の変動は、高い価格帯では売り手が減少し、低い価格帯では買い手が戻ってくることで起こります。

- 株式には、上昇トレンドの間に弱さの中に蓄積されるパターンがあります。

- 下降トレンドでは、強さの中に分散するパターンがあります。

- 価格のトレンドのほとんどは、トレンドが継続する前に取引レンジによって中断されます。

- 長期トレンドのトレーディングレンジやトレンドラインのブレイクアウトは、トレンドの継続または反転のシグナルとなります。

- チャートは、すべてのトレーダーや投資家が、過去の取引パターンの行動を蓄積して、視覚的に作り出したものです。

一般的な売買パターン

ここでは、株式の一般的な売買パターンを紹介します。

長期成長株売買パターン

ここでは、長期蓄積下にある成長株が終わり、分配段階に入るまでの歴史的なパターンを紹介します。

強気、弱気、反転の取引パターン

ここでは、市場で展開される一般的な強気、弱気、反転の取引パターンのチャートをご紹介します。

トレンドラインのブレイクがそのシグナルとなります。

もちろんトレーダーは、これらのブレイクアウトを利用した取引で利益を得るためには、適切なポジションサイジング、ストップロス、トレーリングストップ、プロフィットターゲットを用いて管理しなければなりません。

チャートパターンはトレーディングシステムではありません。地図は旅ではないのと同じです。旅の良し悪しを決めるのは、その管理です。

これらのパターンの原理についての詳しい説明は、The Ultimate Guide to Chart Patternsをご覧ください。

売るタイミング

じっちゃまによれば、機関投資家は1度では売り終わりません。つまり、1度の下落ではなく、1度下落したらずっと売られる可能性があるということです。これは、資金が大きいためでしょう。1週間程度のようですが、それ以上の場合もあると思います。

それを避け損失を最小限にするには、事前に投資イメージを持っておくことが必須となります。

上昇トレンドから外れたとき

最も使うパターンです。売り遅れた場合、その後しばらく軟調になる可能性が高いです。

成長銘柄の決算が悪かったとき

期待が大きかったが、決算が悪く叩き売られた有名な銘柄の一つ、C3ai(AI)のチャートの例です。2021年2月からの調整局面に加え、3月の決算内容が弱かったことから大きく売られ、最高値から▲70%も下落しています。

実際は、上図のようにEPSと売上高は3連続クリアしています。それでは、なぜ悪い決算とされたのでしょうか?

その理由は、ガイダンス(見通し)が弱かったためです。

しかしながら、上のファストリー(FSLY)のように、決算が悪くても下落後、近いところで1度反発する(デットキャットバウンス)ことがあります。必ず反発するとは限りませんが、地合いがよければ少し上がったところで売るのもアリだと思います。

- 売買前に、大局観(森)が上昇目線なのか、下落目線なのかを判断する

- 売買は複数回に分けて行う

- 買いタイミングは、①決算が良かったとき、②上昇トレンド中、③トレンド転換点、④カップウィズハンドル

- 売りタイミングは、①決算が悪かったときと、②上昇トレンドから外れたとき

ウィリアム・オニール流トレード方法

買いタイミングについては、下の記事で解説しています。

買っちゃいけないタイミングについては、下の記事で解説しています。

ホールドについては、下の記事で解説しています。

売りのタイミングについては、下の4つの記事で網羅しています。

人それぞれですが、まずは基本のフォームを身につけ、

自分流の投資術を見出すことが大切だと思います。

オニール本とは、投資家にとっては教科書的なバイブル本として有名です。

その情報量もさることながら、120年分の株式市場から分析した内容になっていますので4000円という価格以上の知識がつまっていると思います。

これは書籍であるとともに、この理論により作られた「Market Smith 株式チャート分析 ソフトウェア」の説明書にもなっています。

本書は、題名からはファンダメンタル中心の内容かと思いつつ、実は7割方は売買タイミング(テクニカル分析)の詳細な解説が実際の豊富チャートをもとになされています。

以上です!

ご検討をお祈りします!